百度词条,故事的释义比比皆是,有的认为是过去的制度、办法和典故,有的认为是文字、图像或声音创作出来的艺术形式,有的认为是文学体裁的一种,属口头文学,侧重于事件过程的描述。

凡此种种,文人学士各执其辞。生活在民间故事之乡,我明白故事取材无穷无尽,也深知其表现形式随着时代变迁而不断拓展。说白了,故事不会仅仅停留于口口相传、舞台讲演,或者影视传播、网络再现。进入人工智能时代,故事的产出和发展也将变得无所不能。

但有一点不会改变,寻觅故事的源头、打磨故事的情怀无可替代。回忆起来,我就是这样从“听故事”“写故事”到“传故事”,一步一步成长起来的,数十年如一日,怀揣“故事人”的故事梦想。

△作者(右一)在青林寺村采访

“儿时听书,可忘吃饭,可随主人公情绪波动,或笑、或烦、或落泪。有时憋尿,生怕遗漏情节,如厕前还把老爷子的腿拍一下‘暂停’。”这是我在习作《乡村爷子ABC》中的一段描述,写其中的“书精”崔爷对我“听故事”的影响很大,“在听薛仁贵‘瞒天过海’的段子时,我差点还被其他几个孩子挤坐到火坑里。当时,崔爷正讲着薛仁贵假扮老者,引领唐太宗进入一间华丽的彩棚与诸将畅饮,忽觉四面风声响彻,涛声如雷,身体不由自主地摇晃……我坐在板凳上听得目不转睛,几个小伙伴也趴在我后背听得痛快。还没等到皇上开窗见到高丽国海岸,不知谁猛推了一把,我哗啦一屁股坐在火炕的圆条石上,其他孩子冷不防顺势压来……”这就是故事衍生的魔力。

听故事对我来说不分四季、不分年龄段,有点像现在的孩童痴迷网络游戏。刚参加工作那会儿,乡村的夜格外宁静,蛐鸣室更幽。一日傍晚,闻信数百米远农户,来了个说书的,身残,松滋人,得赶紧吃饭和同事出去。一间昏暗的屋子,挂着一颗白炽灯泡,村民和附近单位的员工都挤在一起,少说也有二三十人,估计当时连夜蚊子都插不进嘴。这个瘦弱的民间艺人,不光腿残,罗锅背导致躯干部分严重变形,看上去像十九世纪挪威国宝级画家爱德华蒙克的油画《呐喊》中的人物。但是,这丝毫没影响他的才艺展示。“咚呛咚呛咚咚呛”,约莫晚八点,只见他一手拍着怀抱的渔鼓筒,一手敲打系在手指上的半边铜镲,绘声绘色开讲曾轰动一时的侦探故事《南海奇案》。

记得当时听书付两毛钱,每到情节渲染逗乐听众时,他便敲响锣鼓自嘲一句“说书的讲正本,花钱少粉日古子经”。两小时后,说书匠故意来个小高潮,然后锣鼓音戛然而止,道一声“欲知后事如何,且听下回分解”。搞得我和其他人一样,观连续剧似的反吊胃口,迟迟不愿离场。结局自然是,原地准时连听五场,累计付费一块钱。

想听故事的途径很多,除了少数机会现场聆听故事家“讲书”,多数时间是从收音机“小喇叭”和评书节目中获得艺术“食粮”。直到后来有了录音机,我才购置大量故事磁带,为一家人播放。

△作者在整理采风笔记

在我二十多岁时,曾遇县文化馆派出故事小分队下乡巡回演讲,精彩的方言故事,不断激发我动情创作的欲望。记得一次在王家畈乡横冲小学,正值秋季开学,蝉鸣鼓噪不停。那天下午第二节课,三百多名师生齐聚操场,选在一棵大榆树下临时搭起舞台。

我是四年级班主任,加在学生中间欣赏节目。三名故事员陆续登台,其中一位女性,中等身材,扎有短辫很精神,主持人介绍她是“白老师”。白老师很能讲,表情也特别丰富。说到一小偷夜入厂区宿舍楼“踩点”,发现一户敞开着门,一个胖师傅在躺椅上涎吊三尺、鼾声如雷,小桌上的录音机正播放着摇滚曲……随后,这个老师一边仿声奏起“飘啊荡,荡啊飘”的音乐,一边学着小偷嚣张而又侥幸的心理,轻轻迈出猫步哧溜进屋,直接把听众带入紧张的气氛。现场鸦雀无声,孩子们顾不得热睁大眼紧盯着白老师的每一个动作和神情。结果意外,打扑鼾的主人被狂徒惊醒,当即被捉,故事达到惩恶扬善的教育目的。当时我就思考,故事衔接语文教学不是很好的资源嘛!

从此,我用日记形式广泛积累故事素材。1991年5月,市教委、市环保局联合举办“6・5”环保故事征文活动,我以真实原型写出一篇《炳大叔的习惯》并获得市级二等奖,首次尝到故事的甜头。

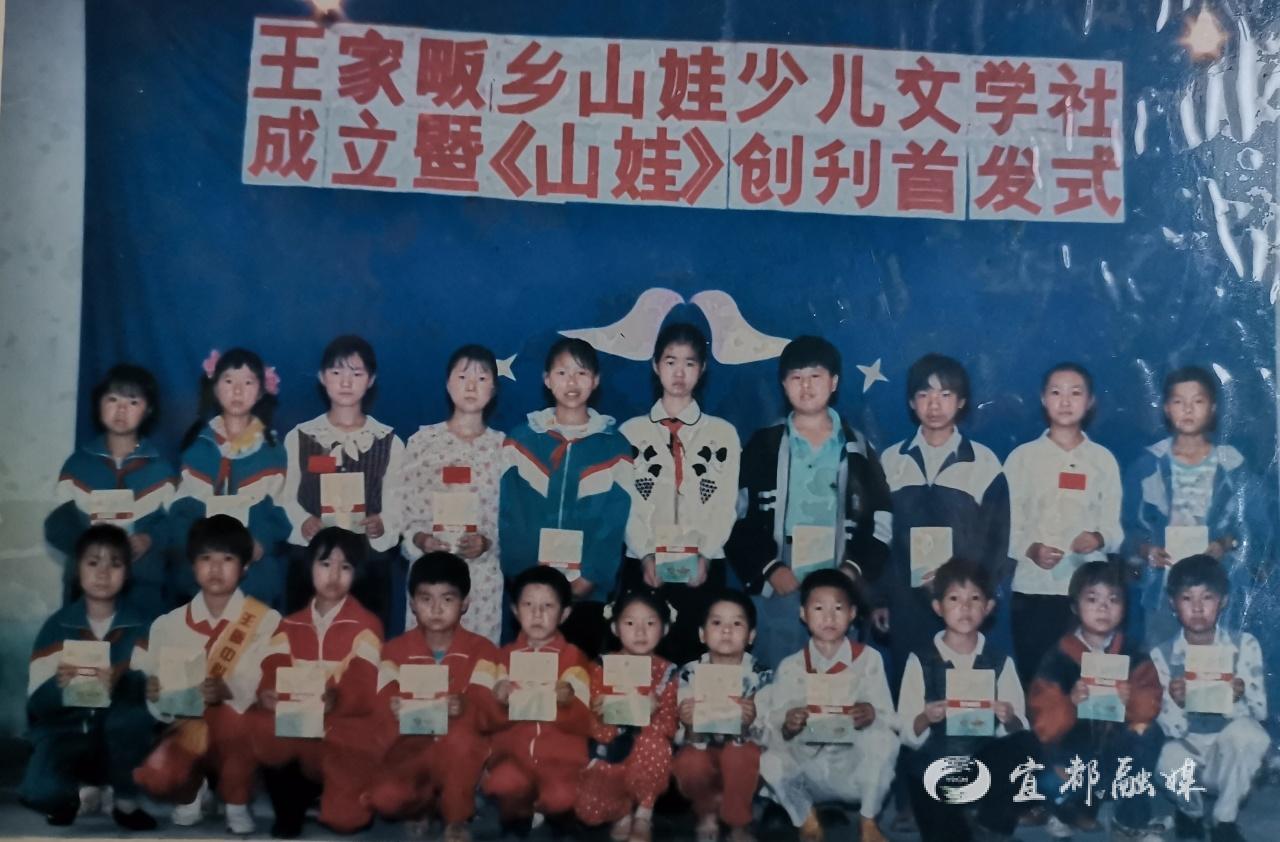

△1999年6月宜都王家畈乡山娃少儿文学社成立,领导和专家合影

△1999年6月宜都王家畈乡山娃少儿文学社成立,孩子们高兴合影

1997年春,我在王家畈中心小学工作,发现一个叫谢建知的三年级男孩,全身泛白皮肤像欧洲人,头发眉毛也是白色的,而且双眼呈灰色、视力仅有0.1。经了解,孩子父母近亲结婚,导致他和小自己三岁的妹妹先天残疾,对学习和生活带来影响,给一家人造成极大的心理压力。针对这一现实,学校师生迅速行动起来,为这个家庭奉献爱心。相关班级的老师和同学们联合组成“帮帮团”,从辅导学习到料理生活全都周密妥善安置。所有付出感动着这个特殊家庭,残疾孩子也渐渐淡出心理阴影,变得跟正常娃一样活泼开朗。当年5月,我以此题材创作《小建知的故事》,由该校五年级学生向红梅排练后参加市级故事演讲赛获奖,她被授予“少儿故事家”称号;作品也获评枝城市第五届少儿故事大王“人寿保险杯”佳作奖。同年11月,该习作被湖北省优秀期刊《小学生天地》“队旗飘飘”栏目刊载,题为《春天的温暖》。这一过程,极大鼓舞了我的故事创作信心。

△作者与湖北故事王徐荣耀(右)在一起

2000年,宜都市荣膺“中国民间故事之乡”称号。自此,我坚定信心,对乡村故事更为醉心,为追寻故事源颇费心机,而且关注点已不局限于熟悉的校园,还逐步扩散到其他行业和偏僻山湾,干部群众、企事业单位、村镇个体户等,一有线索就成为我探访的对象。也在那年月,我幸会宜都知名故事家徐荣耀,并得到先生的信任和支持。

至今难忘,仙女洞村党支部书记张绍绪,配合学校普法劝学,主动入户防控义务教育学生辍学。我撰写的故事《老支书走访记》,被当年《宜都教育》创刊号编发。时任横冲村党总支书记易进贤,为根除一方群众“吃水难”的隐患不等不靠,他率领“两委”班子规划、动员、筹资、把关,助推300多个农户兴建“天河”水窖,使得全村四分之三的村民用上干净的自来水。我及时采编故事《水窖支书》,后由王畈中学教师刘敏排演,并参加市委宣传部等组织的“学‘三个代表’,颂农村改革”故事演讲比赛获二等奖。那几年,除了完成好繁重的教学任务,我还利用节假日骑车或徒步走访贫困学生和专业户家庭,曾响应徐荣耀故事计划,采访过双河桥村波尔羊大户杨大寿。

找故事、写故事、讲故事,对一名基层教师来说,既是一种荣耀,也是一种责任。想促成一项功德无量的事持续向好,不单是个人之责,也是集体之责。众人拾柴,星火燎原。在学校,故事振兴,不仅要激活教师,还得鼓动学生,谋求共同发展才会迎来“春满园”。

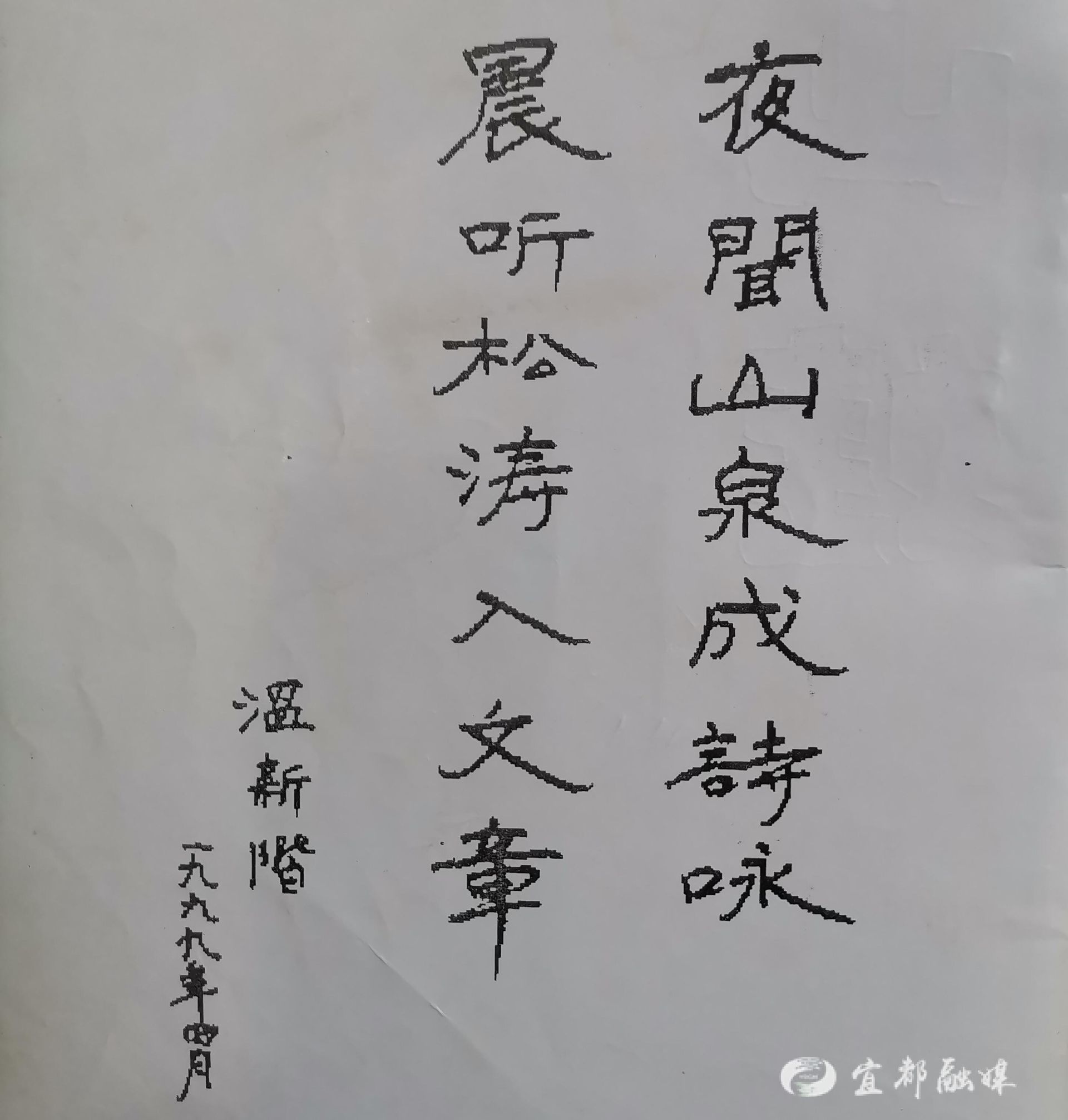

△《山娃》创刊号温新阶题词

印象深刻的是,当年命名宜都为“故事之乡”,恰逢中小学语文“课内外衔接”教学研究课题蓬勃发展,各地教育单位纷纷组建校园文学社团。其时,我协助王家畈中学组建《山路》文学社;后在王家畈乡教育辅导组(乡镇合并前)工作时,又牵头成立《山娃》少儿文学社,并推出以讲身边故事为主要形式的社团期刊。外聘余蕾、温新阶、雷实、周存明等一批学界、艺术界大咖和领导为顾问,内联陈本华、赵有贵、徐荣耀、赵小燕、肖逸、李祖贵、张祖华、杨险峰、王泽斌等行业精英人士为导师。我四处联系,请多位专家学者为社刊题字题词。其中,湖北省特级教师余蕾先生欣然题写刊名,并题词“一群山里娃,满园好文章”,勉励文学社推精品、出佳作。《宜昌教研》编辑部主任、知名作家温新阶先生大力支持,并题写“夜闻山泉成诗咏,晨听松涛入文章”的贺词寄往文学社。后期,时任国家中小学教材编审委员会专家组成员、华中师范大学教授雷实先生,也为山娃社刊题写“说真话,做真人,写真文”九字箴言,寄语山乡孩子纯真向上。

△作者参与编辑的部分图书

△作者参与编辑的部分图书

在山区工作期间,我努力征集、编审每一篇故事文稿,接连推出三期山娃社刊,让百余名中小学生初尝“印刷体”书稿的甜蜜,让千余名少儿喜嗅催生作家梦、故事家梦想的墨香。刊中不少作品还被逐级选送各级报刊发表,为山里娃奔向诗和远方铺就一条希望之路。

阵地转换,初心未改。近二十年,我先后到高坝洲镇和清江小学工作。无论是参与管理,还是融入教学,我都没有忘记发挥自身特长,引导同事和学生加强写作训练、推动故事传播。确切地说,我一直在忙着“讲故事”,只不过用的是笔讲。特别在近几年,我把宜都创建全国“百强”县市、全国文明城市等金字奖牌的好故事,源源不断引入课堂,宣讲本地涌现出来的先进人物、道德楷模,宣传工匠精神、法治精神、诚信与奋斗精神,当然也采用故事会、演讲赛等形式动员和引导学生讲,以身边一个个鲜活的榜样教育孩子们、感动孩子们、鼓舞孩子们。同时,我也将典型材料源源不断集中到创作中来,撰写不同层面故事,诸如道德伦理的《拷问》,红色教育的《赤胆忠心昭日月》,环保题材的《炳大叔的习惯》,励志成长的《少年从军梦》,鞭挞丑恶的《隔裤飞针》等,还有如弘扬家风家训的故事《笑破不笑补》等获奖作品。通过故事打磨,不断锤炼生动的语言并传递情感、思想和价值观,从中享受自我净化的情趣,保持廉洁向善的操守。

2018年是一个转折点。这年6月,我被宜都市文联推选为故事学会副主席,随后被任命为故事学会执行主席。这是对自己的鞭策和鼓励。此后,我的业余时间几乎用于采风和写作,冥冥中脑子也似乎呈现一种神秘的力量,写稿、改稿、诵读,随后审定、投稿,一篇接着一篇,近三年公开推送或发表包括故事等文学作品七十余篇。

近年,在“中国好人”、湖北故事王、宜都市故事学会主席徐荣耀先生引领下,我还先后参加《道德故事会》《时光深处好家风》《潘家湾风情》和《情系庙岗》等图书编校工作,并撰写出《立德・励志・行天下》《好家风,传给我们不一样的力量》以及《乡贤马传华,倾情报桑梓》等书稿,为地方精神文明建设和乡村振兴增光添彩。

回望奋斗历程,有欣慰、有平淡,也有感伤,然更多的是凝练和信心。面对繁荣的故事之乡,个人之力渺小,但只要人人坚守并践行文化自信、故事自觉、传承自强的理念,便可形成强大的合力。

时代所需,也恰应两句古诗:苔花如米小,也学牡丹开。